Il disturbo della condotta (DC): prima parte

Il disturbo della condotta (DC): prima parte

Benritrovati! In questo articolo inizierò a presentarvi quello che è il disturbo della condotta (DC), uno dei disturbi del comportamento. In particolare in questa prima parte ci concentreremo su quelle che sono le sue principali caratteristiche; nel secondo articolo che uscirà a breve invece parleremo più nel dettaglio delle cause e del trattamento. Quindi non perderti questo appuntamento!

La caratteristica clinica principale del Disturbo della Condotta è la sistematica e persistente violazione dei diritti dell’altro e delle norme sociali, con conseguenze molto gravi sul piano del funzionamento scolastico e sociale.

La fenomenologia del disturbo si caratterizza principalmente per la presenza di aggressività a diversi livelli. I bambini e gli adolescenti con disturbo della condotta possono mostrare un comportamento prepotente, minaccioso o intimidatorio, innescare intenzionalmente colluttazioni, rubare affrontando la vittima, costringere l’altro a fare cose che non vuole, fino all’abuso sessuale.

Il Disturbo si abbina di solito ad altri disturbi quali: il Disturbo Oppositivo Provocatorio, il Deficit di Attenzione/Iperattività, ansia e depressione, cambi repentini d’umore (Disturbo Bipolare), basso livello intellettivo e problemi scolastici.

Tutto questo ha un effetto negativo sul funzionamento sociale, scolastico o lavorativo.

Questi bambini, eccessivamente sensibili a stimoli ostili e tendenti a compiere errori di valutazione rispetto alle intenzioni da parte degli altri trovano nel comportamento aggressivo, nelle soluzioni orientate all’azione diretta, la propria modalità di fronteggiare le circostanze.

Si riscontrano anche scarsa capacità cooperativa, basso livello di empatia e una sovrastima della rabbia.

La tendenza di questi ragazzi è orientata alla rivincita e alla dominanza invece che all’affiliazione, e viene attribuito poco valore alla sofferenza degli altri. I comportamenti aggressivi vengono emessi con l’aspettativa di produrre ricompense tangibili e di ridurre le reazioni aggressive, per lo più presunte, degli altri. Anche l’attenzione sembra essere danneggiata con difficoltà a recuperare in memoria soluzioni più adeguate e funzionali. Durante la preadolescenza non è difficile riscontrare bassa autostima.

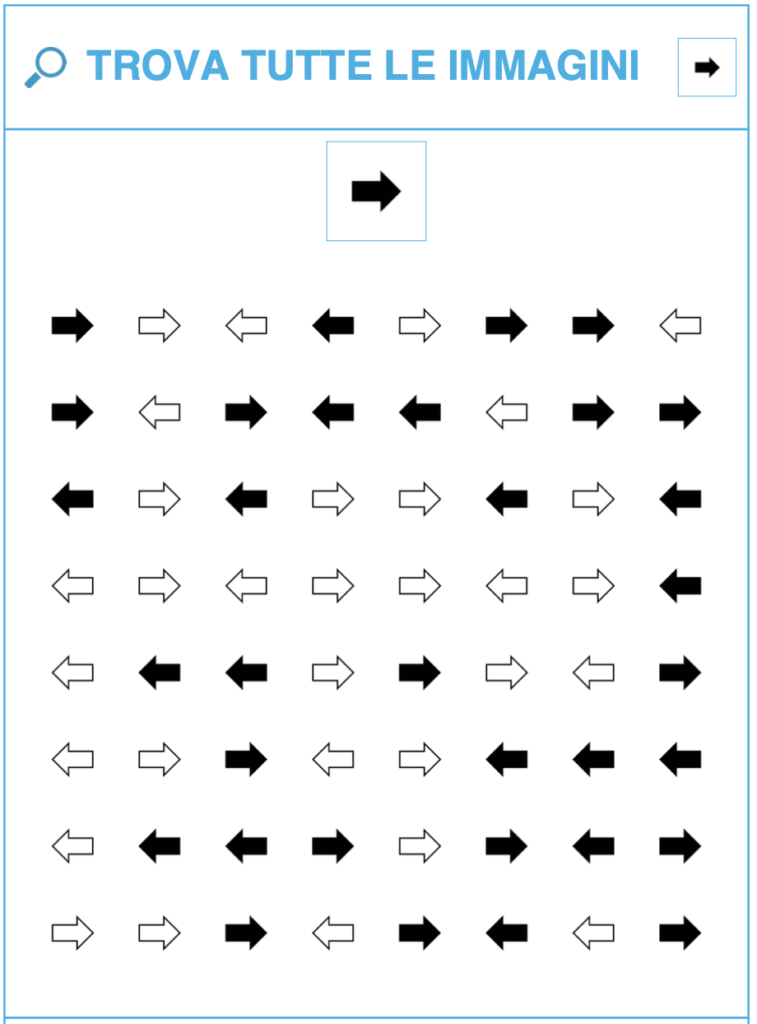

Quali sono le caratteristiche principali del disturbo?

Il Disturbo della Condotta dipende molto dagli aspetti cognitivi dei bambini che ne soffrono.

Possiamo notare nel comportamento dei ragazzi affetti da disturbo della condotta:

- la tendenza ad essere aggressivi e prepotenti

- la volontà di intimorire gli altri dando inizio a discussioni e colluttazioni fisiche

- una certa crudeltà e un piacere nell’infliggere sofferenza fisica (anche nei confronti di animali)

- il ricorso ad armi o oggetti in grado di arrecare danni fisici ad altri, come coltelli, bastoni, pistole

- la messa in atto di aggressioni a scopo di furto, scippi, estorsioni di denaro, rapine a mano armata.

In alcuni casi potrebbero essersi verificati episodi in cui hanno volontariamente appiccato il fuoco o distrutto proprietà altrui per il gusto di provocare danni o episodi in cui hanno cercato di forzare qualcuno ad avere con loro approcci sessuali. Il disturbo è considerevole per le pesanti conseguenze personali e sociali che la questione presenta. Ci possono essere situazioni di:

Aggressioni a persone o animali:

- spesso fa il prepotente, minaccia o intimorisce gli altri;

- dà inizio ad episodi di bullismo;

- spesso dà inizio a colluttazioni fisiche;

- ha usato un’arma che può causare seri danni fisici ad altri (per es., un bastone, una barra, una bottiglia rotta, un coltello, una pistola)

- è stato fisicamente crudele con le persone;

- è stato fisicamente crudele con gli animali;

- ha rubato affrontando la vittima (per es.: aggressione, scippo, estorsione, rapina a mano armata).

Distruzione della proprietà:

- ha deliberatamente appiccato il fuoco con l’intenzione di causare seri danni;

- ha deliberatamente distrutto proprietà altrui (in modo diverso dall’appiccare il fuoco).

Frode o furto:

- è penetrato in un edificio, un domicilio, o un’automobile altrui;

- spesso mente per ottenere vantaggi o favori o per evitare obblighi (cioè, raggira gli altri);

- ha rubato articoli di valore senza affrontare la vittima (per es., furto nei negozi, ma senza scasso; falsificazioni).

Gravi violazioni di regole:

- spesso trascorre fuori la notte nonostante le proibizioni dei genitori, con inizio prima dei 13 anni di età;

- è fuggito da casa di notte almeno due volte mentre viveva a casa dei genitori o di chi ne faceva le veci (o una volta senza ritornare per un lungo periodo);

- marina spesso la scuola, con inizio prima dei 13 anni di età.

Se finora quello che hai letto ti ha incuriosito, non perderti la seconda parte. Lì si approfondiranno quelle che le ricerche sostengono essere le cause del disturbo e quello che invece è il trattamento.

A cura della Dott.ssa Mara Gazzi

Bibliografia

DSM-5. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali M. Biondi (Curatore) Cortina Raffaello, 2014 di Pietro Muratori (Autore), Furio Lambruschi (Autore), Cristian Stenico (Illustratore), Annarita Milone (Prefazione)

- Il disturbo della condotta di Daniele Fedeli, Carocci, 2011

L’intervento cognitivo-comportamentale per l’età evolutiva. Strumenti di valutazione e tecniche per il trattamento di Mario Di Pietro (Autore), Elena Bassi (Autore)